Выпускная квалификационная работа является итоговым аттестационным исследованием студента, которое выполняется на выпускном курсе перед окончанием получения высшего образования. ВКР всегда оформляется в письменном виде с соблюдением определенных требований и представляется после завершения обучения членам государственной аттестационной комиссии на защите.

Где искать примеры работ

Обратиться за помощью Часто студенты предпочитают составлять материал, руководствуясь примерами уже готовых дипломных по смежной тематике. Однако многие сталкиваются с проблемой поиска правильно и грамотно написанных текстов. В этом выпускникам могут помочь базы от учебных заведений.

В таких каталогах часто содержатся интересные и качественные ВКР для образования и развития , уже прошедшие процедуру защиты и получившие за нее высокую оценку. Это самый простой и эффективный способ подобрать готовое исследование с оформленным списком литературы, которым может воспользоваться любой студент. Достаточно простой зайти на сайт учебного заведения и выбрать соответствующий раздел. Из 2-3 готовых текстов, подобранных по теме исследования, можно почерпнуть материал для выполнения собственных научных изысканий, а также выбрать самые существенные источники и монографии.

Важно! Материалы, которые хранятся в базах образования ВУЗов в открытом доступе, нельзя подавать для защиты без переработки.

Примеры ВКР на базе интернет-порталов учебных заведений по экономике:

1. Дипломный проект: "Поволжский филиал ОАО "Мегафон".

2. ВКР на тему:"Бизнес-проект нефтегазовой компании" (скачать pdf).

3. ВКР по тематике: «Строительство автозаправок и организация деятельности в них».

Пример выпускных квалификационных работ по психологии

Заказать ВКР по психологии ВКР по психологии представляет собой итоговую аттестационную исследовательскую работу выпускника, который получает высшее образование на факультете психологии. Требования к таким дипломным проектам незначительно отличаются от правил оформления курсовых по психологии с практическим исследованием - важные отличия касаются лишь их объема (должно быть 50-70 страниц без учета приложений).

В любом дипломе по психологии введение имеет элементы понятийного аппарата, где кратко описывается не только цель, объект и предмет, но и дается обзор используемой терминологии. Классическая структура также включает в себя две главы основной части, первая из которых является теоретической, а вторая – экспериментальной, посвященной разработке, образованию и обоснованию новых гипотез.

Внимание! Для выпускников факультета психологии норма количества психодиагностических методик в практическом исследовании в среднем равняется 4-5 тестам.

В приложениях к таким работам прилагаются дополнительные материалы: характеристика методик, таблицы и диаграммы с итоговыми сведениями, примеры иллюстраций.

В качестве примера можно привести несколько готовых проектов по психологии:

1. ВКР "Взаимосвязь уровня эмпатии и конфликтности в семье на разных возрастных этапах"

2. ВКР "Связь стиля семейного воспитания с самооценкой в младшем школьном возрасте".

Примеры ВКР и дипломных работ по педагогике

Заказать ВКР по педагогике Педагогические дипломные работы практически ничем не отличаются от выпускных исследований других специальностей. Единственное отличие исследовательской работы педагога заключается в том, что вторая глава его исследования обязательно должна иметь опытно-практический характер в сфере воспитания и образования.

Идеально оформленная и написанная дипломная педагога имеет анализ диагностического материала, который можно применить для занятий с разными возрастами учащихся в учреждениях образования. Сюда включают анкеты, опросники, тестовые блоки вопросов. В дипломную педагога обязательно должно входить заключение, где будущий специалист делает выводы об эффективности проведенных им мероприятий.

Образец педагогических дипломных работ .

Примеры работ по медицине

Заказать работу по медицине Широкая область медицинских наук имеет прикладной характер и связана с высокими требованиями к знаниям и умениям специалистов, уровнем их образования. Такие дисциплины требуют от студентов, которые получают высшее медицинское образование, не только теоретического научного изыскания в выбранной области, но и практических исследований, связанных с разработкой и обоснованием новых гипотез.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра или магистра – научное исследование, в котором резюмируется учебная деятельность выпускника, и определяется уровень его подготовленности к работе по профилю специальности. При всех нюансах защит в различных вузах — где-то требуется презентация, а где-то – чертежи — наличие пояснительной записки обязательно. А она начинается с вступительной части. Как написать введение к диплому , чтобы читая его, у рецензентов или членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) сложилось благоприятное впечатление о дипломнике и проекте?

Структура введения дипломной работы обязательно должна быть четкой. Читать введение в форме «портянки» — текста без абзацев и списков – неудобно и тягостно. может сделать замечания, которые негативно повлияют на оценку. Члены ГЭК, в свою очередь, составят для себя невысокое мнение о способностях защищающегося. И захотят опровергнуть (или подтвердить) его соответствующими вопросами. При этом не факт, что на них можно будет правильно ответить: помешает эмоциональная возбуждённость дипломника, нервы, а иногда – и растерянность перед аудиторией. Не зря студентам советуют чаще выступать перед сокурсниками, преподавателями и просто слушателями.

Введение начинают с уточнения его объёма. Полезно посоветоваться с руководителем дипломного проекта или работы, а также с выпускниками того же вуза прошлых лет. Обычно введение не занимает более 10% от объёма расчётно-пояснительной записки.

Пишется введение тогда, когда уже согласованы , подготовлена «рыба» презентации и подписаны чертежи. Введение к диплому должно быть написано в соответствии с действующими стандартами. Поскольку или проект являются, по сути, развёрнутым отчётом по студенческому исследованию, то к расчётно-пояснительным запискам применяются требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Поэтому, перед окончательной сборкой записки, полезно ознакомиться с данным документом.

Актуальность исследования

Вторичность работы – факт, встречающийся часто, хотя он мало зависит от автора, написавшего диплом. Всё определяется темой ВКР, которая утверждается на профилирующей кафедре с учётом специфики базы практики или места будущей работы выпускника. считаются:

- Существующие проблемы в отрасли.

- Уровень известных исследований по теме.

- Практические сложности в дипломной работе, с которыми столкнулся автор.

- Результаты собственного анализа ситуации по теме.

Актуальность исследований должна быть конкретной. Если это диплом на техническую тему – то это цифры, характеризующие фактическую трудоёмкость существующих технологий или несовершенство оборудования. Диплом гуманитарной тематики должен содержать социометрические показатели объекта исследований.

Актуальность формулируется по конкретным пунктам. Чем их больше, тем более своевременна тема, на которую подготовлен диплом или ВКР.

Пример актуальности темы дипломной работы :Настоящая работа посвящена рассмотрению проблем связанных с правовым регулированием заключения государственного контракта в РФ. Актуальность темы исследования определяется значимостью ГМК, который выполняет задачи по обеспечению государственных нужд, реализации целевых программ и формированию резервного фонда, обеспечивает экономико-правовое и социально-политическое развитие государства. Государственные закупки имеют важное политическое и экономическое значение и являются составляющей частью обеспечительной функции государства. Законодательство о публичных закупках постоянно развивается, о чем свидетельствует создание новой системы посредством принятия Закона о контрактной системе.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется политической и экономической значимостью государственных закупок и необходимостью анализа его правового регулирования в связи с изменениями законодательства.

Актуальность темы исследования также подтверждается и вниманием к данному институту со стороны исследователей в области экономики и права.

Объект исследования

От общего к частному, или дедукция — метод, который считается основным при ответе на вопрос, как написать введение. При этом автор ВКР постепенно переходит к одному из «слабых звеньев», которое тормозит технический или интеллектуальный прогресс. Фактически объект исследований на 80…90% совпадает с темой, которой посвящён диплом.

Описание объекта может включать в себя:

- Общую характеристику (по пунктам, и — желательно – с количественными оценками измерений; они обычно выполняются в период преддипломной практики).

- Структуру объекта.

- Описание взаимосвязей отдельных частей объекта.

- Логические выводы о необходимости модернизации или изменения объекта.

Наличие рисунков или схем здесь обязательно, причём их стоит повторить не только в записке к ВКР, но и в визуально-графических материалах – чертежах, плакатах, слайдах презентации. С повышением степени наглядности этих материалов оценка, которую получит диплом, гарантированно возрастёт.

Пример выделения объекта исследования :

- Объектом исследования являются общественные отношения в сфере заключения ГМК в РФ.

- Объект исследования — ООО «Лента».

- Объект исследования в дипломной работе: психическая адаптация к воинской службе

Предмет исследования

Следуя дедуктивному методу, опускаемся на следующую ступень, и детализируем суть работ, которые содержит диплом. Ведь за несколько месяцев дипломного проектирования сколько-нибудь сложный объект исследования изучить и проанализировать невозможно. Поэтому, совместно с научным руководителем, выбирается самая значимая часть объекта исследований, к которой в дальнейшем будут применяться все методы, программное обеспечение и т.д.

При характеристике предмета исследования – а это может быть технологический процесс, финансовая структура, социологическая ячейка и пр. – обязательно отмечается его сложность, трудности и выявленные ограничения существующих методик. Без этого проект (а ВКР – в особенности) покажется членам ГЭК легковесным. В результате возникнет множество вопросов, которых можно было бы и избежать. Исключение составляют так называемые «спровоцированные» вопросы, ответы на которые автору хорошо известны.

Пример предмета исследования в дипломной работе :

- – рентабельность деятельности ООО «Лента»

- Предмет исследования – эффективность управления денежными потоками в ООО «Мануфактура Балина»

- Предметом исследования являются нормы действующего законодательства и теоретические представления исследователей в сфере понятия, формирования, исполнения ГМК.

Цель работы и задачи исследования

Гипотезы и теории

Проект, даже рядовой, не обходится без научной базы. При этом способы решения конкретных задач должны соответствовать возможностям выпускника. Например, применение сложного программного комплекса для решения сравнительно простой проблемы может вызвать у членов ГЭК и рецензента ненужные подозрения, не говоря уже о нецелесообразности «стрельбы из пушек по воробьям».

Более высокий уровень сложности гипотез допустим тогда, когда автору светит поступление в аспирантуру. Но и здесь следует быть осторожным. Существующие (а их может использовать рецензент) могут поставить крест на амбициях, которые лелеет автор, как ему кажется, высоконаучной выпускной работы.

Ещё одна опасность возникает тогда, когда магистрант вторгается на запретную территорию – использует и/или теории от другой научной школы, которая конкурирует с той, что принята в родной alma mater. Это характерно для проектов особо амбициозных исполнителей.

Пример гипотезы исследования :Гипотеза исследования . Мы предполагаем, что профилактика девиантного поведения младших школьников будет эффективной, если:

1) будут учитываться возрастные и психологические особенности данного возраста;

2) программа будет нацелена на формировании положительных личностных качеств и поведенческих реакций, а также формирование потребности в социальном признании и самоутверждении.

Методы исследования

Пройдя непростой этап гипотез и теоретических предпосылок, в дальнейшем введение уже увереннее движется к финишу. Здесь введение содержит в себе перечень конкретных , которые привели к нужному результату. При этом стоит разграничить методы, применяемые в дипломной работе по блоку гуманитарных дисциплин, с методами, характерными для проектов технической тематики. В первом случае преобладают статистические оценки, во втором — программы математического планирования эксперимента.

И в первом, и во втором случае применяется софт из того, что традиционно используется на выпускающей кафедре. Не потому, что они лучше, а потому, что у научного руководителя наработан большой опыт, дающий нужный результат. Материалы могут содержать и негативную оценку исследований, но на практике такой вариант встречается редко.

Например, методы исследования :

– теоретические методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования,

– эмпирические методы исследования: анкетирование, тестирование, эксперимент, методы математической статистики.

Научная новизна и практическая ценность

Диплом, не содержащий научной новизны, практических выводов и рекомендаций, высокой оценки от ГЭК не получит. Пункты, касающиеся научной новизны, должны базироваться на полученных результатах, которые ещё неизвестны в данной отрасли. Подтверждением этому служат:

- Публикации в специализированных научных сборниках (для ВКР это должны быть категорированные сборники, распространяемые минимум в СНГ).

- Доклады на региональных, федеральных или международных студенческих конференциях.

- Работы, занявшие призовые места на завершающих этапах студенческих олимпиад.

- Патенты (хотя бы декларативные), или, как исключение, положительные решения по ним.

В качестве элементов практической ценности выступают:

- Акты внедрения результатов исследований.

- Акты положительных испытаний разработанного устройства или методики.

- Благоприятные

|

Приложение И

(справочное)

Пример введения ВКР

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время стала очевидной важность управления цепями поставок. Современный рынок развивается быстрыми темпами, и, чтобы отвечать этим динамично меняющимся требованиям, недостаточно заниматься оптимизацией процессов внутри компаний, важно расширять сферы воздействия и концентрироваться на сотрудничестве вне конкретного предприятия, выходить за пределы локальных интересов в область межфирменных деловых отношений.

Важнейшими критериями успеха в условиях высокой конкуренции выступают уровень логистического сервиса, а также оптимальные затраты в цепи создания стоимости. Для достижения положительного результата по данным критериям нужно быстро скоординировать выполнение работ каждым субъектом деятельности, вовлеченным в цепь поставок.

Проблема эффективности функционирования логистической деятельности предприятий легкой промышленности является недостаточно изученной. В современных экономических условиях экспортоориентированные предприятия работают в условиях высокой конкуренции, причем не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Концепция управления цепями поставок для предприятий легкой промышленности является платформой реализации высокоэффективного бизнеса и инструментом оптимизации всех видов ресурсов в процессе движения материальных потоков. Управление цепями поставок направлено на оптимизацию экономических потоков, высокую эффективность бизнес-процессов.

Важное значение при этом имеет наличие полной и достоверной информации, необходимой менеджеру для разработки правильной стратегии фирмы, для выбора оптимального решения при достижении запланированных целей логистической деятельности.

Своевременная и правильная оценка ситуации и обнаружение недостатков и отклонений в деятельности предприятий по всей цепочке поставок на основе диагностики является основой принятия решений менеджеров по логистике. То есть, принятие оперативных и точных решений возможно на основе правильной оценки ситуации и обнаружении недостатков и отклонений в цепях поставок, т.е. посредством диагностики, осуществляемой посредством тех или иных количественных и качественных методов.

Решения по управлению цепями поставок сопровождаются соответствующими экономическими расчетами и обоснованиями. Для этого абсолютно необходимы качественные и количественные параметры, характеризующие цепочки поставок, и посредством которых диагностируется их функционирование и развитие.

Достоверная оценка всех сторон деятельности предприятия в составе цепей поставок играет важную роль в легкой промышленности, где в условиях динамичной, высококонкурентной, изменчивой среды невозможно эффективно функционировать и развиваться, ориентируясь под постоянно меняющийся спрос.

Во многом проблемы у предприятий, включая легкую промышленность, возникают в связи с отсутствием в процессе их функционирования системы оценки по всем этапам выполнения заказа и перемещения материального потока по цепи поставок. В основном проводится оценка и улучшение финансовых показателей, таких как прибыль, рентабельность, платежеспособность и другие, но не всегда уделяется внимание экономическим, социальным, организационным и другим факторам и параметрам максимизации данных показателей. Однако в существующих рыночных условиях для успешной деятельности этого недостаточно, так как в долгосрочной перспективе на эффективность функционирования швейных предприятий существенное влияние оказывают компетенция и мотивация сотрудников, качество организационной структуры, своевременность и достоверность информации, современные технологии, качество и время осуществления бизнес-процессов, влияющих на имидж фирмы, лояльность потребителей и т.д.

Выжить и развиваться в условиях жесткой конкуренции способны только гибкие цепи поставок, быстро реагирующие на изменения рынка, оперативно перестраивающие свою производственную и коммерческую деятельность.

В связи с этим особую важность приобретают вопросы разработки новых подходов к оценке функционирования швейных производств, отражающих в полной мере их состояние и развитие.

Необходимым условием выхода из кризиса российских предприятий легкой промышленности является пересмотр принципов управления. Существует реальная потребность в исследованиях в сфере совершенствования методов оценки деятельности швейных производств, решения проблемы выбора системы показателей, которые могли бы комплексно характеризовать эффективность функционирования предприятия легкой промышленности в цепи поставок, а также по разработке направлений стратегического развития предприятий легкой промышленности. Это и определило тему выпускной квалификационной работы и направленность исследования.

Степень научной разработанности тематики исследования. Отдельные аспекты, касающиеся разработки оценочной системы для диагностики цепей поставок предприятия, рассматриваются в трудах таких отечественных и зарубежных ученых и специалистов как: Алпатовой Е.А., Ансоффа X., Балдина К.В., Бахрамова Ю.М., Бердниковой Т.Б., Глазова М.М., Глухова В.В., Глущенко В. В, Градова А.П., Губиной О.В. Ждановой С.А., Ковалева В.В., Котлера Ф., Короткова Э.М., Кукушкиной В.В., Мескона М.Х., Моисеевой Н.К., Портера М., Тамбовцева В.Л., Фатхутдинова Р.А., Шеремета А.Д. и др.

Несмотря на большое количество подходов к оценке, существует единство в выборе показателей, которые комплексно характеризуют эффективность функционирования промышленных предприятий. Одним из таких основных показателей является рентабельность.

В экономической литературе имеется очень мало разработок, которые относятся к современному этапу развития российской экономики. На сегодняшний момент нет единой концепции, позволяющей увязать понятие эффективности с целями предприятия, а также дать обобщающую оценку его деятельности.

Менее востребованным стал классический аппарат оценки деятельности предприятия в пределах финансового анализа, так как он в основном базируется на ретроспективных показателях и не отражает большое количество важных факторов для главных руководителей предприятий. При этом на эффективность функционирования промышленных предприятий существенно стали влиять нематериальные активы: своевременность и достоверность информации, современные технологии, сильные бренды, качество организационной структуры предприятия.

На сегодняшний момент имеется реальная необходимость расширения исследований в области разработки оценочной системы на основе диагностики цепей поставок, отбора показателей, комплексно характеризующих экономическую эффективность функционирования промышленных предприятий в составе цепей поставок в стратегической перспективе.

Целью выпускной квалификационной работы является уточнение теоретических и разработка методических положений по совершенствованию оценочной системы для диагностики цепей поставок предприятия.

Для реализации данной цели в работе поставлены и решены следующие основные задачи:

Рассмотреть понятие, структуру и виды цепей поставок;

Уточнить понятие «оценочная система» применительно к диагностике цепей поставок предприятия и обозначены ее элементы;

Рассмотреть основные подходы к диагностике функционирования цепей поставок;

Разработать и апробировать методику диагностики цепей поставок предприятия легкой промышленности;

Провести анализ эффективности деятельности предприятия и выявить проблемы в цепях поставок предприятия;

Обозначить приоритеты развития оценочной системы диагностики цепей поставок предприятия на основе сбалансированной системы показателей;

Объектом исследования является ООО «Славянка», основным видом деятельности которой является производство текстиля для дома, постельных принадлежностей, трикотажных изделий.

Предметом исследования являются экономические и организационные отношения, возникающие в процессе разработки оценочной системы для диагностики цепей поставок предприятия.

Теоретико-методологическую основу магистерской диссертации составили фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных в области разработки оценочных систем для диагностики цепей поставок. В работе использовались общенаучные методы исследования, методы экономического анализа, статистические методы исследования, экспертные методы. Применена методика Balanced ScoreCard (BSC) - система сбалансированных показателей Нортона-Каплана.

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем:

Уточнено понятие «оценочная система» применительно к диагностике цепей поставок предприятия, под которой следует понимать совокупность целей управления цепями поставок предприятия, являющихся вектором их развития; измерителей этих целей - KPI, характеризующих цепи поставок предприятия, отобранных по специальной методике; шкал, посредством которых оцениваются цепи поставок по каждому из критериев; принципов и методик оценки, на основе которых осуществляется сопоставление состояния цепи поставок с нормативом (эталоном) по ряду критериев для установления отклонения и определения целесообразности осуществления действий по изменению существующего состояния цепи поставок;

Разработана методика проведения диагностики цепей поставок предприятия легкой промышленности, позволяющая провести комплексную и достоверную оценку эффективности функционирования цепей поставок с различных сторон в системном единстве факторов, влияющих на их развитие, выявить проблемы его функционирования и обозначить приоритеты развития;

Сформирована система показателей оценки функционирования и развития предприятия в составе цепей поставок, характеризующая цепи поставок предприятия в стратегической перспективе, на основе усовершенствованной модели сбалансированной системы показателй (BSC) Нортона-Каплана.

Практическая значимость выпускной квалификацилнной работы заключается в следующем:

Результаты исследований выпускной квалификационной работы и практических рекомендаций можно использовать для повышения эффективности предприятий легкой промышленности;

Также материалы выпускной квалификационной работы могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: управление цепями поставок; диагностика цепей поставок; контроллинг цепей поставок.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты выпускной квалификационной работы рассматривались: на Международной научно – практической конференции «Проблемы формирования единого научного пространства» (г. Волгоград, 2017 г.)

Основные положения и выводы выпускной квалификационной работы отражены в научных публикациях магистранта и изложены в 4 печатных работах (общий объем 1 п.л.).

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 9 приложений и содержит 103 листа текста, 24 рисунка, 19 таблиц, список использованных источников, включающий 49 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы, степень изученности проблемы, определены цели, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы разработки оценочной системы для диагностики цепей поставок предприятия» рассмотрены понятие, структура, виды цепей поставок, уточнено понятие «оценочная система» применительно к диагностике цепей поставок предприятия, выявлена ее роль в управлении цепями поставок предприятия. Рассмотрены основные подходы к диагностике функционирования цепей поставок.

Во второй главе «Инструментарий оценки функционирования цепей поставок предприятия» представлено методическое обеспечение диагностики цепей поставок предприятия и проведена его апробация на примере предприятия легкой промышленности ООО «Славянка». Представлен анализ эффективности деятельности предприятия и выявлены проблемы в цепях поставок.

В третьей главе «Рекомендации по разработке оценочной системы для диагностики цепей поставок предприятия» предложены приоритеты развития оценочной системы диагностики цепей поставок предприятия на основе сбалансированной системы показателей; разработаны и экономически обоснованы рекомендации по решению проблем предприятия на основе диагностики цепей поставок.

В заключении приведена обобщенная характеристика работы и основные выводы по результатам выпускной квалификационной работы.

Приложение К

ВВЕДЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Общие сведения о городе

1.2 Ландшафтные условия формирования и развития г. Омска

1.3 Социально-экономические условия формирования и развития города 2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГОРОДА ОМСКА

2.1 Методика проведения комплексной оценки территории города

2.2 Выбор метода комплексной оценки, основных ее индикаторов и

показателей

2.3 Анализ эколого-ландшафтной организации территории города

2.4 Результаты комплексной оценки земель г.Омска

3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

3.1 Зонирование территории г.Омска по степени ее благоприятности к конкретному целевому использованию на основе результатов комплексной оценки

3.2 Разработка территориальной модели целевого использования городских земель

3.3 Разработка и обоснование комплекса мероприятий по устойчивому развитию территории г.Омска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема градостроительного зонирования территории г.Омска

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема целевого использования земель г.Омска на эколого-ландшафтной основе

Приложение Е

Пример написания введения

ВВЕДЕНИЕ

На данном этапе развития, города занимают всего лишь 2% площади суши, но потребляют 3/4 мировых ресурсов.

В России 73% населения сосредоточено в городах. Внешними чертами крупного города являются: высокоплотная многоэтажная застройка, широкое развитие общественного транспорта и систем связи, превышение застроенной и замощенной части территории над садово-парковыми, озелененными и свободными пространствами, высокая плотность населения и главное концентрация источников негативного воздействия на окружающую среду .

В условиях развивающегося экологического кризиса все большее значение приобретают тенденции к формированию и расширению средостабилизирующих территорий и объектов, которые обеспечили бы не только жизнедеятельность населения, но и относительный экологический баланс экоили геосистемы, являясь важнейшим элементом ее организации использования и основой экологического планирования.

Разнообразие и многообразие процессов и явлений в природе и обществе затрудняет рациональную организацию, использование и управление городскими ресурсами. Наряду с этим отмечается как недостаточность информирования, так и недостоверность необходимой информации.

Источником такой информации является комплексная оценка исследуемых территории, главная задача которой заключается в анализе состояния городских ресурсов и территориальном моделировании их целевого использования .

В качестве объекта исследования принят урбанизированный ланд-

шафт г.Тюмени.

Научная новизна проектных разработок ВКР заключается в разра-

ботке методических положений по формированию территориальной модели целевого использования городских земель (устойчивого развития).

Практическая значимость исследований заключается в том, что ис-

следование выполнено на реальном объекте и имеет разработки практического характера по совершенствованию действующих методик комплексной оценки городских земель; методов оценки и анализа экологоландшафтной организации территории крупного города; территориального моделирования.

ВКР содержит четыре раздела.

При разработке ВКР использованы: материалы генерального плана развития города; государственной кадастровой оценки земель; программы стратегического развития г.Омска; статистических отчетов по экономическому и социальному развитию города (за последние 10 лет); природноклиматических условий исследуемой территории; земельно-кадастровой документации; экономической оценки территории города; материалы специальных видов обследования и изысканий (почвенного, водохозяйственного, гидрогеологического, геоботанического и др.); нормативнозаконодательная база; научные источники; справочная литература.

Апробация результатов исследования: основные положения прове-

денного исследования опубликованы в сборнике научных статей ТГНГУ: 1. Богданова, А.В. и др. Основы анализа ландшафтно-экологической организации городской территории (на материалах г. Тюмени) / М.С. Бессонов, Т.В. Решетникова// Материалы весенней сессии САН ТГНГУ,

ТюмГНГУ/ Под общ. ред. Т.В. Семеновой. - Тюмень: ТГНГУ, 2012.

Приложение Ж

Пример написания аналитического обзора литературы

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Экологическое неблагополучие городов становится острейшей глобальной проблемой, требующей скорейшего решения. Наряду с загрязнением воздушного и водного бассейнов, подтоплением, деградацией почв, радиационным, шумовым и тепловым загрязнениями, для городов главными проблемами остаются состояние использования рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий и земель сельскохозяйственного использования.

На данный момент, когда экология и экономика все больше взаимопроникают друг в друга, приводя к возникновению новых связей между экологической и социально-экономической системами, возникает необходимость в осуществлении земельно-оценочных работ и установлении конкретного вида оценки, исходя из объекта оценки.

В настоящее время объектом оценки служит город, который рассматривается как градостроительная и социально-экономическая системы, но для разрешение сложившихся экологических проблем необходимо изменить подход к формированию объекта, выбору вида, факторов и критериев оценки.

В качестве объекта целесообразно принять социальноэкономическую и природно-антропогенную системы города, а за один из главных критериев оценки - экологические условия и состояние использования городских земель. Данный подход поможет сформировать схему совершенствования использования земель города на эколого-ландшафтной основе, установить уровень соответствия использования земель города их целевому назначению, выявить несоответствие в существующей сложившейся организации использования, планировке и застройке, а также определить степень благоприятности незастроенных территорий к конкретному виду использования. В этом и заключается актуальность проводимого научного поиска, разрешения поставленной в работе цели.

Вопросы теории, практики и методологии земельно-оценочных работ, землеустройства, градостроительства, ландшафтоведения, экологии и кадастра, тесно переплетающиеся в общей проблеме формирования населенных пунктов устойчивого развития нашли широкое отражение в работах ряда российских авторов: А.А. Варламова, В.В. Владимирова, А.П. Вергунова, В.В. Козина, А.Т. Исаченко, Н.Ф. Реймерса, В.Л. Сидорчука, А.Г. Банникова, В.А. Махта, С.Н. Волкова, С.В. Костарева, А.Л. Желяскова, О.М. Роя, З.Ф. Кочергиной, Е.Н. Малышева, М.А. Подковыровой, Ю.М. Рогатнева.

Город строится в природном ландшафте, формируя свою функцио- нально-планировочную структуру в зависимости от особенностей рельефа, гидрографической сети, ветрового режима и т. д. В процессе жизнедеятельности города вокруг него складываются обширные зоны интенсивного сельского хозяйства и отдыха населения, осваиваются водные источники и другие ресурсы. Город оказывает прессинг на пригородные ландшафты, тем самым формирует своеобразные связи между системами и их компонентами. Город взаимодействует с природой, деформирует естественные свойства окружающей среды. В свою очередь, элементы природного ландшафта пронизывают городские структуры и входят в качестве составляющих в городской ландшафт. Таким образом, город и ландшафт - это система, в которой взаимодействуют хозяйственная деятельность человека и природные процессы .

Рассматривая города, как природно-антропогенную систему, следует отметить, что они «занимают всего лишь 2% площади суши, но потребля-

ют ¾ мировых ресурсов. Внешними чертами крупного города являются:

высокоплотная многоэтажная (как правило) застройка, широкое развитие общественного транспорта и систем связи, превышение застроенной и замощенной части территории над садово-парковыми, озелененными и свободными пространствами, концентрация источников негативного воздействия на окружающую среду, высокая плотность населения» .

Отличительной особенностью организации использования земель населенных пунктов является то, что категория «земли населенных пунктов» представляют собой наиболее сложное в смысле регулирования земельных отношений землепользование. В населенных пунктах вопросы землеустройства тесно переплетены и взаимообусловлены с вопросами политики архитектуры, градостроительства, экологии, различных отраслей и сфер народного хозяйства, поэтому при землеустройстве любого населенного пункта необходимо учитывать весь комплекс основных требований, предъявляемых обществом к нему, как к динамично развивающемуся со- циально-экономическому организму» .

Развитие города обусловлено рядом факторов: экономическим, социальным и экологическим. В современном планировании развития территории города увеличивается важность ответа на вопросы «что?», «где?» и «как?» должно использоваться, поэтому нельзя не задействовать такие сферы деятельности, как кадастровая, землеустроительная и градостроительная. Все становится предельно ясным, когда «город» рассматривается как предмет комплексной оценки.

Комплексная оценка территории города – это оценка, позволяющая установить уровень соответствия использования земель населенных пунктов их целевому назначению, выявить несоответствие в существующей сложившейся организации использования, планировке и застройке, а также определить степень благоприятности незастроенных территорий к кон-

кретному виду использования с учетом социально-экономических, экологических и градостроительных требований .

Населенные пункты имеют многофункциональное назначение, но все же главным требованием при их организации выступает формирование комфортной среды жизнедеятельности для человека. А это значит, должны быть удовлетворены социальные, материальные, психоэмоциональные потребности человека. Нахождение факторов, определяющих удовлетворение этих потребностей – одна из главнейших задач организации использования населенных пунктов, оптимальное сочетание которых дает разрешение проблемы их экологического состояния.

Современный этап развития взаимоотношений человека с окружающей его природной средой характеризуется сопоставимостью по своему масштабу как технических, так и природных процессов. Для устойчивого социального и экономического роста необходимо дальнейшее совершенствование основных направлений природопользования:

Осуществление эколого-экономической оценки природных ресурсов и установление рациональных норм их использования;

- определение территориальных пропорций развития и размещения объектов хозяйственного, селитебного, рекреационного и иного назначения;

- прогнозирование и оценка последствий деятельности человека;

- разработка системы природоохранных мероприятий, реализация которых предотвратит или резко уменьшит вредное воздействие на природу.

На состояние сложившейся среды населенных пунктов оказывают влияние: характер возникновения населенного пункта; его иерархическое положение; концентрация на относительно небольшом пространстве; экономические условия; национальные особенности и традиции; демографическая ситуация; природно-климатические и ландшафтные условия .

Город в целом представляет собой искусственный, урбанизированный ландшафт, который унаследовал от естественного только геологическую основу, основные черты рельефа и зональные особенности климата .

Под термином «ландшафт» следует понимать природнотерриториальный комплекс, ограниченный естественными рубежами и характеризуемый определенным внешним обликом; местность, обладающую однотипным геологическим строением, рельефом, климатом и специфическим сочетанием гидрогеологических условий, почв и биоценоза. Все компоненты ландшафта: почва, поверхностные и подземные воды, растительность, нижние слои атмосферы, животный мир – важные ресурсы жизнедеятельности людей .

Согласно общепринятой классификации различают природные и антропогенные ландшафты.

Природные ландшафты – это саморегулирующиеся системы, стремящиеся к поддержанию устойчивого состояния.

Устойчивостью ландшафта называют способность его сохранять в условиях негативных природных и антропогенных воздействий исходное состояние и свойства. Устойчивость ландшафтов может быть определена по отношению к конкретным видам воздействий таким, как их способность принять и рассеять определенное количество вещества и энергии, без утраты способности к самовоспроизводству .

В настоящее время абсолютно нетронутых природных ландшафтов почти не осталось. Однако на практике этот термин широко употребим как противоположный антропогенному, в формировании которого решающую роль сыграла хозяйственная деятельность человека. По степени изменения под воздействием человеческой деятельности различают следующие типичные состояния ландшафта: условно неизмененные, слабо измененные, сильно измененные или нарушенные; рационально преобразованные.

Среди антропогенных ландшафтов можно выделить следующие виды: промышленные, сельскохозяйственные, селитебные, дорожные, лесные, водные, рекреационные .

В населенных пунктах при интенсивном взаимодействии природных

и антропогенных факторов создаются сложные антропогенно-природные системы, называемые городскими (урбанизированными) ландшафтами. Под урбанизированным ландшафтом понимают городскую среду: жилую застройку, промышленные территории, транспортные коммуникации, зеленые массивы в виде садово-парковых ландшафтов.

Урбанизированные ландшафты характеризуются тем, что в них преобладают как искусственные компоненты (создаваемые человеком), так и сопутствующие, или нежелательные (солончаки, ареалы заболачивания, подтопления, свалки, нарушенные территории и т.д.). Чаще всего они возникают неизбежно, и, к сожалению, являются результатом неполного учета взаимосвязей природных компонентов при градостроительном освоении земель, их организации и использовании.

Важным моментом развития урбанизированных территорий является существенное изменение компонентов ландшафта (рельеф, геологических отложений, климат, поверхностных и подземных вод, почв и растительности), крупные города оказывают влияние на окружающую среду на расстоянии в 50 раз превышающем его собственный радиус .

На современном этапе развития крупные города это территория глубоко измененной природы, а поэтому они являются и особой экосистемой. Гидрографическая сеть, формы рельефа, распределение растительности создают основу для формирования в городе природного экологического каркаса.

В условиях продолжающейся индустриализации и урбанизации следует говорить о функционально целесообразном экологическом равновесии. Под функционально целесообразным экологическим равновесием такое состояние природной среды, при котором обеспечивается саморегуляция и воспроизводство основных ее компонентов – атмосферного воздуха, водных

ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира. В соответствии

с этим непременными условиями такого состояния должны быть:

- воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающих их баланс в межрайонных потоках вещества и энергии;

- соответствие масштабов производственных и коммунальнобытовых загрязнений окружающей среды геохимической активности ландшафтов;

- не превышение уровня антропогенных загрязнений значений биохимической активности экосистемы города;

- меньшие показатели воздействия транспортных, энергетических и других «инженерных», рекреационных и прочих антропогенных нагрузок, чем показатель физической устойчивости ландшафтов;

- сохранение ненарушенных или слабо нарушенных антропогенной деятельностью участков экосистемы города, обеспечивающее достаточную сложность и разнообразие природной среды города в целом .

При интенсивном использовании городских земель, концентрации населения, создание крупных промышленных объектов и автомагистралей ведет к ухудшению экологической обстановки.

В таком случае организация использования земель города должна быть согласована с экологическими нормами и правилами проектирования. Должен строго регулироваться вопрос плотности застройки, этажности, размещения дорог, инженерных коммуникаций, обязательно предусматриваться включение в застроенные территории крупных открытых пространств типа парков, лесопарков, водоемов. Очень важным является равновесие между составляющими основной пространственной организации города: производством, жилищем, отдыхом .

На небольшой территории города сконцентрированы крупные производственные и сопутствующие им вспомогательные объекты и сооружения, большие жилые районы и прочие функциональные зоны. Все это в совокупности оказывает антропогенный прессинг на окружающую среду, что приводит к сбоям природных систем и их деградации. Ухудшение экологической обстановки влечет за собой ухудшение состояния здоровья населения.

Деградация территории (изменение несущей способности грунтов, уменьшение гумуса в пахотном горизонте, засоление, заболачивание, подтопление и т.п.) приводят к уменьшению производства продукции и к удорожанию ее себестоимости, увеличению издержек производства и прочих непроизводственных затрат. В конечном итоге восстановление природной системы обойдется намного дороже, нежели изначальная организация использования земли с учетом экологических правил и законов .

Будущее за городами, в которых человек будет по-настоящему чувствовать себя частичкой природы. Для проектирования такого города, который был бы созвучен человеческой природе, необходимо учитывать

не только экономические потребности человека (производственные мощности, численность населения, площади застройки и т.п.), но и экологические возможности (критическая емкость) ландшафта.

Для достижения экологического равновесия требуется принципиально новый подход к хозяйственной деятельности, к организации рационального землепользования и природопользования.

Рациональное переустройство урбанизированных и пригородных территорий, - подчеркивает известный географ А.Т. Исаченко, - должно основываться не на поверхностном учете случайных неоднородных данных о тех или ин ых природных компонентах, а на принципах современного ландшафтоведения .

Таким образом, отмечая целый ряд существенных изменений в экономической и градостроительной сфере, необходимо в первую очередь подчеркнуть значимость решения проблемы эколого-ландшафтной организации территории города на основе комплексной оценки.

Отсюда следует, что эколого-ландшафтная организация территории города, в строгом соответствии с градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, позволит сохранить устойчивость природно-территориального комплекса.

В данной работе использованы методические подходы к проведению комплексной оценки городских земель на ландшафтно-экологической основе следующих авторов: В.В. Владимирова, А.П. Вергунова, А.Т. Исаченко, Н.Ф. Реймерса, В.Л. Сидорчука, С.В. Костарева, З.Ф. Кочергиной, Е.Н. Малышева, М.А. Подковыровой, Ю.М. Рогатнева.

В исследования включены научно-теоретические основы градостроительных факторов инженерного освоения и развития крупных городов, изложенные в учебной и научной литературе А.М. Богдановым, В.В. Артеменко, Н.Н. Михайловым.

Проведенное в данной работе ранжирование городской территории основано на методе кластерного анализа и опыта его использования в кадастровой и градостроительной практике Российской Федерации .

Приложение И

Пример использования метода научного исследования

3.1 Методы научных исследований, используемые при комплексной оценке городских земель

Тема выпускной квалификационной работы: «Комплексная оценка территории города Омска».

Целью разработки ВКР является анализ эколого-ландшафтной организации территории города на основе его комплексной оценки и разработка территориальной модели устойчивого развития.

В качестве объекта исследования принят урбанизированный ландшафт г. Омска.

Для достижения цели поставлены следующие задачи :

1. Анализ научно-теоретических основ оценки городских земель.

2. Установление ландшафтных и градостроительных закономерностей формирования и использования территории города.

3. Установление факторов оптимальной эколого-ландшафтной организации городской территории.

4. Разработка методических положений по осуществлению комплексной оценки городских земель с учетом приоритетности экологического фактора.

5. Комплексная оценка городской территории.

6. Разработка и обоснование территориальной модели города устойчивого развития.

В выпускной квалификационной работе представлен анализ: действующих методик комплексной оценки городских земель; методов оценки и анализа эколого-ландшафтной организации территории города

и предложены собственные методические подходы к формированию территориальной модели целевого использования городских земель устойчивого развития.

В качестве рекомендуемых для проведения данного исследования методов можно назвать: метод корреляционно-регрессионного анализа; метод анализа иерархий; метод группировки (экономико-статисический метод); метод кластерного анализа, метод моделирования, прием аналогии, анализа и синтеза и др.

3.2 Обоснование и описание метода кластерного анализа

Изучение и анализ содержания выше названных методов позволили определиться в выборе одного из методов, а именно – методе кластерного анализа для решения задачи, связанной с разработкой модели целевого использования земель города.

Методы кластерного анализа – это методы, основанные на раз-

биении объектов на однородные категории (то есть все объекты в одной группе сходны между собой в соответствии с некоторой мерой), при этом каждый объект принадлежит только одному классу. Данное положение определило выбор метода кластерного анализа в целом, так как исследуемую городскую территорию необходимо проранжировать по степени благоприятности к ее целевому использованию на перспективу.

Особый интерес представляет метод Варда, построенный на методах дисперсионного анализа, необходимого для оценки расстояний между кластерами. Данный метод, построенный на использовании Евклидового расстояния, позволяет оценить объект (в данном случае городскую территорию) в многомерном пространстве, исключая простоту расчета средних величин.

Евклидово расстояние – геометрическое расстояние в многомерном пространстве, которое вычисляется следующим образом:

(x , y )= [ ∑ i (x i − y i )2 ] 12 , |

где (x,y) – Евклидово расстояние; x i , у i – координаты i-ой точки.

Что касается городских территорий, то оценка классов, может быть представлена степенью благоприятности каждого оценочного участка (земельного участка, кадастровой территориальной оценочной единицы, объекта городской недвижимости) к конкретному виду его использования.

Итак, кластерный анализ представляет собой совокупность различных процедур, позволяющих произвести разделение совокупности объектов на группы или кластеры. Кластерный анализ сжимает данные в классификацию объектов, в формирование массивов, групп, кластеров.

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков (факторов, индикаторов). Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать множество исходных данных практически произвольной природы, например показателей: уровень озеленения территории, степень деградации почвенного покрова, химическое загрязнение водного и воздушного бассейнов и т.д. Кластерный анализ позволяет анализировать крупные информационные массивы и делать их компактными и наглядны-

ми (рис. 3.1) .

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, содержащихся во множестве Х , разбить множество объектов G на m (m – целое число) кластеров (подмножеств) Q 1 , Q 2 ,......Q m , так, чтобы каждый объект G j принадлежал одному и только одному подмножеству раз-

биения и чтобы объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным кластерам были разнородными.

Каждый критерий представляет собой некоторый функционал, выражающий уровни желательности различных делений и группировок, который принято называть целевой функцией. В многомерной статистике в качестве целевой функции выступает внутригрупповая сумма квадратов отклонения:

W = ∑ (x j − x) |

= ∑ x 2 j |

∑ x j , |

|||||||

j= 1 |

j= 1 |

j= 1 |

|||||||

где W - внутригрупповая сумма квадратов отклонения; x j – представляет собой измерения j-го объекта.

Для решения задачи кластерного анализа при ранжировании, например городской территории определяются понятия сходства и ра з- нородности.

Объекты i -ый и j- ый попадают в один кластер, когда отдаленность между точками X i и X j достаточно мало и наоборот. Следовательно, попадание в один или разные кластеры объектов определяется расстоянием между X i и X j из E р , где E р – р -мерное Евклидово пространство.

Понятием, противоположным расстоянию, является понятие сходства между объектами G i и G j . Неотрицательная вещественная функция S(X i ,X j )=S y называется мерой сходства .

Важным вопросом в проведении исследования является выбор необходимого числа кластеров. Проведенные нами исследования показали, что наиболее четкая картина дифференциации городских территорий по определенным критериям (признакам) начинается при 4 кл а- стерах (не менее).

Матрица расстояний основана на идее дендограммы или диаграммы дерева. Дендограмма определяется как графическое изображение результатов процесса последовательной кластеризации. С помощью дендограммы графически изображается процедура кластеризации.

Способ построения дендограмм отображает объекты горизонтально, результаты кластеризации вертикально. Значение расстояний или сходства, отвечающее строению новых кластеров, изображаются по вертикали прямой поверх дендограмм (рис. 3.2).

Поставленная цель достигается путем классификации структурных элементов территории, т.е. объединения объектов в классы по комплексу признаков на основе мер сходства (различия). Выбор пр и-

знаков, характеризующих объект, осуществляется согласно специфике поставленной задачи.

Формальную постановку задачи зонирования неоднородных территорий можно сформулировать следующим образом. Исходное множество элементарных территориальных объектов, каждый из которых описан некоторым вектором признаков, разделить на некоторое число подмножеств так, чтобы каждый объект принадлежал одному из выделенных подмножеств, объекты одного подмножества были сходными, а объекты разных подмножеств - разнородными.

Для решения сформулированной задачи целесообразно использование математического аппарата, в частности, метода многомерного статистического анализа. Предлагается формализация и решение задачи зонирования территорий на базе метода кластерного анализа, который представляет собой широкий сектор классификационных алгоритмов, позволяющих провести разбиение множества объектов на по д- множества по комплексу признаков как качественных, так и количественных. Формирование классификационной структуры опирается на понятие однородности класса, характеризуемое мерой близости объектов в пространстве n-признаков. Сведение процесса зонирования городских территорий к чисто математическому методу возможно только на основе детальной формализации содержательных основ зонирования и является перспективным.

3.3 Методика исследования

Изучение проблемы экологизации городских территорий, формирования городского землепользования устойчивого развития позволило определиться в методике проведения комплексной оценки города и совершенствования сложившейся эколого-ландшафтной организации его территории.

Методика исследования заключается:

в подготовке, изучении и анализе нормативно-правовой и технической документации, регламентирующей градостроительное освоение, градостроительную и землеустроительную деятельности (в условиях исследуемого объекта);

в сборе исходной информации об объекте исследования;

в проведении анализа сложившегося ландшафтного, экологического состояния, территориального, социально-экономического и градостроительного использования земель города;

в изучении и анализе действующей системы методик по комплексной и по факторной оценке городских земель в России и за рубежом;

в разработке системы индикаторов, факторов и показателей комплексной оценки;

в выборе и обосновании используемых методов оценки;

в выполнении необходимых видов зонирования территории;

в установлении эколого-ландшафтного состояния территории города;

Согласно принятой нами методике проведения комплексной оценки земель города предлагается: использовать балльную шкалу оценки по показателям; показатели и балльные шкалы определять и с- ходя из особенностей исследуемого объекта; зонирование территории проводить по наиболее важным показателям; уровень благоприятности территории населенного пункта устанавливать с применением многофакторного анализа, что следует считать наиболее достоверным; результаты многофакторного анализа считать результатом комплексной ландшафтно-экологической оценки; зонирование территории по данному виду оценки проводить на основании полученного в результате исследования ранжирования городских земель; сформировавшийся опорный целевой каркас считать основой при планировании использования незастроенных территорий в границах города и потенциально вовлекаемых из пригородной зоны.

Разработка механизма зонирования городских и иных территорий представляет особый интерес, поскольку проблема построения общей теории еще не решена. Основой для любого зонирования является решение задачи деления территории на однородные зоны. Данный методический подход можно рекомендовать для проведения по факторной и комплексной оценке территории крупных городов.

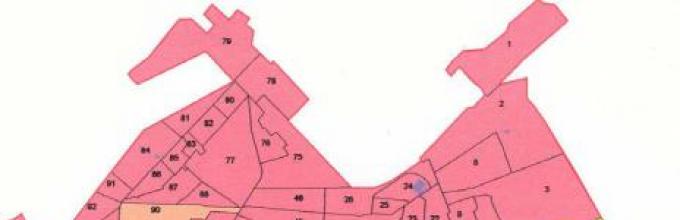

Комплексная оценка земель проведена на территории двух административных округов г.Омска: Центрального и Советского, имеющих определенные отличительные особенности в своем формировании.

Материалы экологической оценки территории Центрального АО показали, что его территория вошла в четыре группы или кластера, характеризующихся соответствующей балльной оценкой относительно уровня экологической благоприятности (рис. 3.1).

Территория с экологически благоприятным уровнем для жилой и общественно-деловой застройки, рекреационного и сельскохозяйственного использования составляет высокий процент от общей площади округа - 54.7% и охватывает в основном периферийный массив в с е- верной и южной частях округа; территория с относительно благоприятным уровнем использования не так значительна по площади (18.6%) и плотно примыкает к первому массиву кварталами усадебной з а- стройки; территория с ограничениями в использовании составляет

7.8%, она вытянулась вдоль водных артерий; городская территория с неблагоприятным уровнем использования сосредоточилась в центральной части округа с наиболее интенсивным использованием наземного и подземного ее пространства (18.9%).

153 166 132 129 113 164 158 126 155 110 162 116 115 148 157 128 131 130 108 136 119 161 107 125 112 100 121 165 120 _ 124 123 _ 169 168 167 118 156 145 146 142 117 160 147 139 141 _ 111 127 _ 154 159 _ 57 56 68 55 44 34 72 32 67 90 _ 105 _ 53 35 _ 143 _ 18 19 _ 171 170 173 174 172 152 135 177 175 138 150 137 180 176 151 149 134 181 144 _ _ 179 _ 52 29 37 11 20 64 49 38 65 50 41 _ 39 91 80 77 75 _ 103 _ 17 86 84 81 88 _ 102 101 _ 14 16 23 10 97 74 _ 104 _ 71 92 45 47 _ 114 _ 109 _ 78 _ C178

122 _ C _ 106 _ C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133 _ C _ 140 _ C _ _ C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C _ C _ _ C _ C _ C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 182 _ C C _ C _ _ _ _ _ C C _ _ _ _ C C C C _ _ _ _ C _ C _ _ _ _ _ C _ _ C _ C _ _ C _ _ C _ C _ _ _ _ C _ C _ C C _

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Рис. 3.2 – Дендрограмма группировки участков по результатам экологической оценки территории Центрального АО

Значительное расхождение между выделенными территориальными массивами (кластерами) выразилось в значениях таких показателей, как: загрязнение воздушного бассейна, подтопление, плотность населения, уровень озеленения, влияние водных артерий природного происхождения. Однако вся территория данного округа характеризуется загрязнением почв, различна лишь степень загрязнения. Относительно массивов можно отметить, что массив первого кластера характеризуется более высоким уровнем озеленения и наименьшей степенью загрязнения почвенного покрова. Наибольшее влияние на формирование массива второго кластера сыграло наличие санитарно-защитных зон. В третий кластер вошли участки городской территории с худшими показателями по озеленению, высокой степенью подтопления, загрязнения почвы и воздуха. Четвертый кластер благодаря наличию значительных по площади природных ландшафтов вошел в зону с ограничением в использовании (рис. 3.3).

Анализ результатов градостроительной оценки позволил отметить, что в сформированной модели градостроительного использования городских земель на примере Центрального АО наиболее благоприятная территория для использования под жилую, общественно-деловую застройку и рекреацию составляет 40% от общей территории округа, с ограничениями для данного использования - 42% и 18% - полностью ограниченные.

Результаты комплексной оценки городских земель охарактеризовали более жесткий режим группировки участков относительно разработанной шкале факторов и показателей благодаря экологическому подходу. Неблагоприятные (по совокупности факторов) оценочные участки занимают 2129,8 га (19.7%) и с

ограничением в использовании - 812,1га (7.5%). Относительно расположения данные участки сконцентрированы в общественно– деловой зоне города, имея ленточный рисунок на протяжении рек Иртыша и Оми (рис. 3.3).

Рис. 3.3 – Схема комплексной оценки территории Центрального АО

Наличие в данном административном округе крупных массивов с благоприятными и относительно благоприятными условиями функционирования города как природной, социальной и антропогенной системы, позволило сделать вывод о том, что это далеко не интенсивно используемые городские земли, поэтому дальнейшее их инженерное освоение должно вестись только на ландшафтно - экологической основе, опираясь на экологический (зеленый) каркас города.

Уровень экологической устойчивости территории в пределах округов показатель варьирует от 0,15 до 0,40, что свидетельствует о низком и среднем уровне экологической устойчивости урбанизированного ландшафта. Полученные данные по ранжированию городской территории сформировали опорный каркас целевого использования земель города на перспективу и определили ключевые моменты как в рациональном использовании городских земель, так и в разработке комплекса мероприятий по экологической стабилизации г.Омска.

Приложение К

Пример написания заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему: «Комплексная оценка территории города Омска» разработана в соответствии с программой и заданием на разработку ВКР.

В выпускной квалификационной работе дана общая характеристика г.Омска, представлен анализ природно-климатических, экологоландшафтных и социально-экономических условий формирования и развития территории города как социально-экономической и природноантропогенной системы. Выявлены приоритетные экологические, экономические и социальные проблемы в развитии г.Омска.

В выпускной квалификационной работе на основе проведенного анализа ряда методик по оценке городских территорий предложена собственная методика данного вида оценки, отличительной чертой которой является эколого-ландшафтный подход к рассмотрению объекта оценки и его предмета. В выпускной квалификационной работе предлагается:

1. В качестве основного критерия оценки принять ландшафтноэкологические условия.

2. При оценке использовать балльную шкалу.

3. Показатели и балльные шкалы формировать исходя из конкретных региональных природных, экологических, экономических и социальных особенностей исследуемой городской территории.

4. Уровень благоприятности территории к определенному виду целевого использования (как показатель) устанавливать с применением многофакторного анализа.

5. Зонирование территории проводить на основании полученного ранжирования оценочных участков при формировании кластеров (групп).

6. Конечным продуктом комплексной оценки считать опорный целевой каркас с информационным блоком, включающим комплект специализированных карт.

7. В качестве оценочной территориальной единицы следует принять наименьшую кадастровую территориальную единицу (или «кадастровый квартал»), что потребует кадастрового переструктурирования территории г.Омска, так как существующая кадастровая организация не обеспечивает формирование актуальной базы данных об объекте оценки.

По результатам комплексной оценки административным округов г.Омска установлено, что:

1. В границах города площадь с благоприятными условиями для рекреационного, сельскохозяйственного использования, а также жилищного

строительства варьирует от 40 до 72,8 % от общей площади округов, от 27 до 60 % территория округов находится в зоне неблагоприятного состояния или с ограничениями в использовании.

2. Уровень экологической устойчивости территории города по административным округам варьирует от 1,15 до 0,40, что свидетельствует о низком и среднем уровне экологической устойчивости урбанизированного ландшафта.

3. Наличие в административных округах крупных массивов с благоприятными и относительно благоприятными условиями функционирования города, позволяет сделать вывод о том, что это далеко не интенсивно используемые городские земли, поэтому дальнейшее их инженерное освоение должно осуществляться только на ландшафтно-экологической основе, опираясь на систему экологического каркаса города.

4. В основу концепции формирования модели экологического каркаса города предлагается положить принцип взаимного влияния городской территории и его пригородной зоны. В связи с этим, ЭКТ г. Омска получит свое развитие на базе планировочного каркаса, каркаса расселения, включая каркас пригородной зоны, а также опорного каркаса целевого использования городских земель, с учетом всех составляющих его элементов. Общая площадь ЭКТ г. Омска составит 196,11 тыс. га (47 ,17% от общей площади г. Омска и его пригородной зоны).

Проектные разработки получили экономическое обоснование. Реализация разработанного комплекса мероприятий по экологической стабилизации г.Омска позволит сократить общий ущерб от деградации городских земель только на территории одного из административных округов на сумму 122,05 млн руб.

Сибайский институт (филиал)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель выпускной

квалификационной работы

к.э.н., ст. преподаватель Ситнова И.А.

«____»_____ ____ 20___г.

выпускной квалификационной работы на тему: «Формирование системы управления качеством коммунальных услуг (на примере МУП «Водоканал» г. Сибай Республики Башкортостан)» студента (-ки) гр. 5.1 Галимова И.Г.

Введение

1. Теоретические основы формирования системы качества услуг

Определения и понятия в области качества услуг

Показатели качества услуги

Методы определения уровня качества услуги

2. Анализ деятельности МУП «Водоканал»

Состояние и перспективы развития водоснабжения г. Сибай

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал»

Система управления качеством услуг МУП «Водоканал»

3. Совершенствование системы управления качеством коммунальных услуг МУП «Водоканал»

Мероприятия по повышению качества водоснабжения

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий Заключение

Список использованной литературы

Приложения

«___»_______ 20___ г. Студент (-ка):___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример задания на вкр

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Башкирский государственный университет»

Сибайский институт (филиал)

Кафедра менеджмента и экономической теории

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ________________

____________________________

«___» ______________20____ г.

на выпускную квалификационную работу

студенту (-ке) гр. 5.1. Галимова И.Г.

Тема ВКР: «Формирование системы управления качеством коммунальных услуг (на примере МУП «Водоканал» г. Сибай Республики Башкортостан)», - закреплена приказом ректора от «___ »_________20___г. № ____.

Целевая установка: с учетом специфики предприятия разработать и экономически обосновать мероприятия по повышению качества коммунального обслуживания населения г. Сибай на основе анализа теоретических проблем, а также практики деятельности исследуемого предприятия.

Эмпирическая база исследования: МУП «Водоканал» г. Сибай Республики Башкортостан.

Основные вопросы, подлежащие исследованию в ВКР:

Сущность системы качества услуг, показатели и методы оценки уровня качества предоставляемых услуг.

Анализ производственной сферы, финансово-экономического состояния и системы управления качеством услуг МУП «Водоканал» (г. Сибай).

Направления совершенствования системы качества услуг МУП «Водоканал» (г. Сибай), расчет эффективности их реализации.

Срок предоставления законченной работы: «___» ______ 20____г.

Задание выдал: «____»________20___г., научный руководитель______________________

Задание получил: «___» _____________20___г., студент (-ка)___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образец оформления титульного листа вкр

СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Управление качеством в системе высшего образования по экономическим специальностям(на примере экономического факультета Сибайского института (филиала) ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»)»

СТУДЕНТА ________________ Аргинбаева Р. Р.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____________ д.э.н., проф. Барлыбаев А. А.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ___________ к.э.н., доц. Ахметов В.Я.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

|

Введение | |

|

Глава 1. Методологические и методические основы исследования управления качеством вузовского образования | |

|

1.1. Управление качеством: понятие и сущность | |

|

1.2. Качество высшего образования и методы его оценки | |

|

1.3. Система менеджмента качества в вузе | |

|

Глава 2. Управление качеством образования на экономическом факультете Сибайского института (филиала) ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» | |

|

2.1. Общая характеристика института | |

|

2.2. Комплексная оценка качества образовательного процесса на экономическом факультете: состояние и проблемы | |

|

Заключение | |

|

Список использованной литературы | |

|

Приложения |